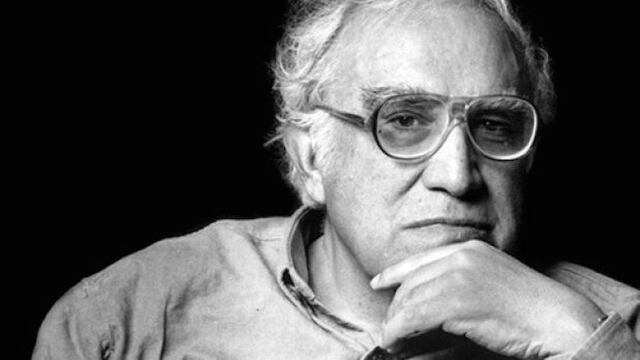

Se cumple una década sin Carlos Monsiváis. El hombre era una de las últimas instituciones encarnadas; irónico, profundo, comprometido con las personas marginadas, apoyo de nuevas letras, recordatorio de las clásicas, conocedor tanto de la Biblia como del último folleto impreso apoyando los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Aparecía siempre en los programas de revista entrevistado por algún escándalo de la estrella del momento, en los noticieros comentando la partida de tal personaje célebre o cuestionando severamente al poder en turno, también en programas de radio analizando la cultura, las artes, sobre todo el cine. Era una omnipresencia omnisapiente. Se le veía riendo con Poniatowska, intercambiando impresiones con Pitol, peleando con Paz. Era una época de gigantes, una generación que conquistó la intelectualidad y volvió la crítica de barro, accesible al pueblo, táctil para cualquiera y divertido hasta para los más sarcásticos analistas de la cotidianidad.

Escuchar a Carlos Monsiváis era una actividad de placer intelectual, entre la voz profunda, el desinterés con el que narraba lo más asombroso y el uso perfecto de adjetivos volvían cualquier anécdota una lección magistral. Es el intercambio de descalificativos entre él y Octavio Paz en la revista Proceso (la otrora, no la actual que se ha convertido en pasquín deprimente) el que nos dio las dos perspectivas de la élite cultural: las que creían en el cambio político externo, quizá un socialismo importado (Monsiváis) y las que creían en el cambio ad intra, desde la médula del poder actual, con un nacionalismo renovado (Paz). En esta dicotomía se dividía nuestro país: la creencia en la revolución institucional y la creencia en la revolución irreverente.

Parece que en política siempre existen dos ejes: los que desean conservar la tradición de forma innovadora y quienes desean innovarla volviendo a los valores de antaño. Cualquiera de los dos escenarios tiene sus rostros, sus voces. Lo interesante en el caso de Monsiváis es que no era crítico con todo, incluso con él mismo. Recomendaba tomarse en serio el discurso político como una forma de ver lo social en la vida, preocupación constante de los que menos tienen, las personas ignoradas y despreciadas. Luchó incansablemente contra los prejuicios, las mentiras, la hipocresía de la alta sociedad y apoyó todas las causas perdidas; las hizo suyas.

En lo personal, Monsiváis fue un silencioso mentor cuyos libros fueron alertándome del mundo. Me despertó con alegría al mundo que no es tan alegre. Me ayudó a entender la Ciudad de México, Distrito Federal en aquel entonces. Me acompañó en el proceso de entender el cine, el arte mexicano, la esencia de la mexicaneidad y la importancia de la crónica como género literario.

Hoy veo, con tristeza, que hay bufones de chistes gastados que intentan hacer análisis político. Su única gracia es acaso un efímero ejército de focas amaestradas que aplauden cualquiera de sus ocurrencias vacías en las redes sociales. No leen, no reflexionan y, lo peor, no promueven la reflexión cultural. No pienso dedicar demasiadas líneas al respecto, solamente un justo reclamo: ¡Pobre México, tan lejos de Monsi y tan cerca de Chuchu y su precaria inteligencia social!