Sobre la maestra de la vida

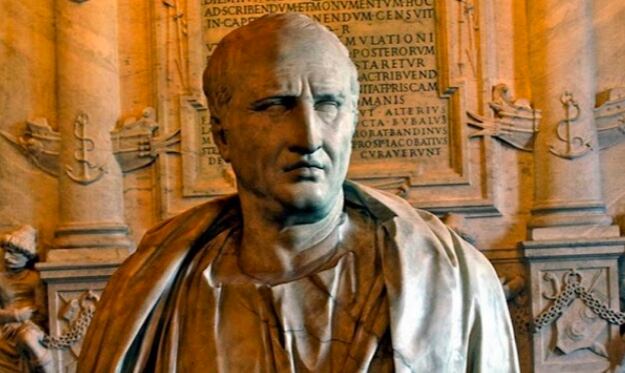

Los oradores, sobre todo si son políticos, suelen usar la sentencia de Marco Tulio Cicerón (106-43 a.b.) “La historia es la maestra de la vida”; o “Historia, maestra de la vida”. Frase establecida por el orador romano en su obra De Oratore. La usa o cita con frecuencia también el presidente mexicano. Y más que como mera retórica o demagogia, con autenticidad. Es lo que se desprende de su manifiesto gusto por la historia. Tanto en los discursos (que tienen como base la referencia histórica y los hechos) como en la obra que ha ido publicando, durante los años de trayectoria política, y que ya se acerca a la veintena de títulos.

A tal grado le entusiasma la historia a este gobernante, que ha provocado la crítica de un escritor ocupado en esa profesión en el ensayo “El presidente historiador” (Letras Libres, 02-01-19). Hablé de ello no hace mucho: “Krauze presenta a López Obrador como un personaje vivamente interesado por la historia, la cual ha practicado -sin ser profesional, es decir, como aficionado-, de manera utilitaria, para servirse de ella como político. Tiene una acartonada visión de héroes y villanos que rechaza o trata de emular y en ese tobogán que son las luchas de la Independencia, la Reforma y la Revolución, la salida concluirá en la Cuarta Transformación encabezada por él (llamada anteriormente Revolución Pacífica de las Conciencias). Y aunque sus símbolos sean Benito Juárez, Francisco Madero y Lázaro Cárdenas, más bien se parecería a Porfirio Díaz, pues no lo guía el espíritu de sus héroes sino el ánimo del autoritarismo” (“Otro extenso texto de Enrique Krauze sobre AMLO; del mesías tropical al presidente historiador”).

Muy probablemente López Obrador pasará a la historia como él se quiere, como buen presidente, antes que como gran escritor. Pero no sólo está ya en la historia, sus libros son y serán testimonio de su tiempo como gobernante y como hombre de acción que también reflexiona; algo poco usual en la política. Lo cierto es que los libros del presidente se venden más que los del historiador.

Cicerón, que vivió una época fascinante narrada por Suetonio en Vidas de los doce césares, propiamente estableció en De Oratore:

“Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, qua voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur?”. Que se traduce aproximadamente: “La historia es el testigo de los tiempos, la luz de la verdad, la vida de la memoria, la maestra de la vida, el heraldo de la antigüedad, ¿con qué otra voz se la alaba sino con la inmortalidad del orador?”.

Una frase que determina casi todo cuanto se pueda decir sobre la historia. No obstante, la sola línea “maestra de la vida”, me parece un tanto estática; inercial, motriz por acumulación no por aceleración. En mi caso, de principio prefiero una visión de conjunto a la cual se le va adhiriendo o integrando el mayor contenido posible.

Séneca y Nabokov, perspectiva general

Y aunque no propiamente historiadores sino sólo en cierto sentido, para aproximarme a la historia he extraído una perspectiva general, de conjunto, del planteamiento de dos autores.

1. Séneca (4 a. b. - 65 d. b.), en De la brevedad de la vida y contrario a la opinión común, establece, más que la escasez de tiempo para vivir, su mal uso: su desperdicio. Si en vez de lujos, negligencias y ocupaciones estériles el hombre se dedica a establecer un diálogo con los mejores hombres y obras del pasado, recuperará ese tiempo que le antecede y que agrega al suyo a través del conocimiento enriqueciendo y prolongando relativamente la existencia. Un contacto cercano, íntimo con la historia y sus actores.

2. Vladimir Nabokov (1899-1977), en su Curso de literatura europea, señala cómo un libro no debiera leerse sino releerse, que el mejor lector, el de primera, es quien relee; así se vuelve activo y creador. Porque las limitantes del lenguaje escrito demandan de 3-4 relecturas para tener la impresión de golpe, de conjunto que ofrece un lienzo o un cuadro, por ejemplo; además, se tiene que llegar al grado de acariciar los detalles del libro para alcanzar la familiaridad. Esa impresión de golpe es necesaria también para la historia.

Si la perspectiva de Séneca nos familiariza con el pasado y las grandes obras y hombres del mismo, y sintetiza la historia para incorporarla a nuestro presente, la de Nabokov nos acerca a los detalles íntimos para adquirir una visión integral. La mirada y el sentimiento cercanos entre presente y pasado, y la familiaridad con este, nos proporcionan una estructura mental que al parecer ofrece mayor ubicuidad y comprensión. Es una perspectiva activa frente a la frase de Cicerón que considero, si bien valiosa, pasiva; la vieja maestra que nos enseña.

Esta experiencia global puede obtenerse, por ejemplo, con la lectura de la considerada primera obra escrita y datada hace 8 mil años, Gilgamesh o la angustia por la muerte; o con Homero. En términos más estrictos de la historia, la primera aproximación a una estructura general universal y humana la obtuve con la obra de 1935 de Alfred Weber, Historia de la cultura (en alemán, Historia de la cultura como sociología de la cultura). Mi identidad como tabasqueño me vino, además de la vida misma, de leer la obra de Ciprián Aurelio Cabrera Bernat, Temas de la Historia Prehispánica de Tabasco, que arrojó y confirmó una ubicuidad geográfica pero también sociocultural. Para la identidad mexicana no ha habido un libro específico, se ha tratado de una agregación parcializada para conformar un total geográfico y simbólico que se traduce en identidad nacional.

Tal vez las referencias de Séneca y Nabokov se consideren demasiado fuera de la historia. Mas para abonar en su favor agregaré que, en Geografía de la novela, Carlos Fuentes propuso que los novelistas latinoamericanos habían contribuido más a la historia que los historiadores. Se refería naturalmente a su generación, la llamada del “boom latinoamericano”. En 2010 abordé el tema otorgando la razón a Fuentes pues alguien que ejerce la historia como profesión, Enrique Krauze, con sus libros de historia y ensayos de carácter histórico, ha aportado claros elementos y material suficiente para la ficción.

Archivo General de la Nación y la angustia

- El 60% de los fondos históricos totales del Archivo General de la Nación (AGN) no ha sido descrito. Esto es, se desconoce en ese porcentaje el contenido de los expedientes de los archivos. Desde el inicio del virreinato hasta el presente.

- Del 40% descrito, sólo el 20% está hecho de manera homogénea.

- El otro 20% está realizado con diversidad de criterios; no hay certeza. Es un desorden o desastre; un desmadre, pues.

- Sólo entre el 3 y 5% del total del AGN está digitalizado.

- Los archivos en los Estados –bajo responsabilidad del AGN- no están en mejor condición; ¡hay que imaginarlo!

- Ha existido un alto tráfico ilícito del patrimonio documental; sustracción. ¡Robo!

- Existe destrucción gradual de materiales por el uso orgánico que aún se realiza en el presente; por la ausencia de digitalización.

- Hay poco personal con la capacidad necesaria para los procesos de preservación, organización, descripción y digitalización; y poco presupuesto también.

- No existe siquiera un inventario topográfico; que de bulto –ya que no hay descripción- ubique por medio visual, fotográfico, la presencia física del material.

- Pegada hoja tras hoja de manera vertical, muy juntitas, el material del AGN tiene aproximadamente 54 kilómetros de longitud.

Sáquense pues los números según lo anterior: 60% no descrito son 32.4 kilómetros desconocidos; esto es oscuridad, como andar sin ojos. Sólo 20% del 40% restante está descrito correctamente; 10.8 kilómetros. En los otros 10.8 kilómetros se va uno como mareado, por no decir borracho. Y por si hiciera falta, concédase que 5% del total está digitalizado, esto significa 2.7 kilómetros. ¡Estamos en las cavernas!

Responsables de mi angustia

Los datos y la reflexión del fragmento anterior -y la angustia resultante- me vinieron a raíz de que el historiador Samuel Rico Medina –temporal encargado del despacho del Archivo Histórico de la Ciudad de México en 2020-, me compartiera una entrevista de La Bola.

Revista de Divulgación de la Historia, al también historiador y director general del AGN del presente gobierno, Carlos Ruiz Abreu (a quien tuve el gusto de conocer hace pocos años), que de 2002 a 2018 se desempeñó como director del Archivo Histórico del Distrito Federal. En la entrevista, expone esos datos desde su responsabilidad como director general y en el contexto de un diagnóstico que instruyó a partir de su llegada para conocer el estado que guardaba la documentación del AGN.

La entrevista es de diciembre de 2020. A consecuencia de la pandemia y el diagnóstico referido, la solución al ingente atraso acumulado por decenios y aun siglos -el AGN fue inaugurado formalmente como Archivo General de la Nueva España el 27 de marzo de 1790- ha avanzado poco para cubrir y clarificar esa distancia de 54 kilómetros de material.

Es como ir de Ciudad de México a Toluca, señala Ruíz Abreu. Siendo así, la modernización del material histórico de México, su digitalización, no da siquiera para alcanzar del material histórico de México, su digitalización, no da siquiera para alcanzar a oler las truchas asadas o quesadillas variadas de La Marquesa; vaya desgracia.

De todas maneras era importante tener ese diagnóstico, que tomó año y medio, para trazar una ruta de avance en las tareas sustanciales del AGN: preservación, descripción, organización, homogenización de la clasificación y la digitalización de material tan importante y trascendente para los mexicanos.

Tenía pendiente este tema desde 2020. Estar ocupado en estudiar y exponer el cúmulo de conmemoraciones y celebraciones del 2021 –“Conquista”, Independencia, polémica sobre “fundación lunar” de Ciudad de México, matanza de Toxcatl, modificación de nomenclatura a Av. Pte. De Alvarado, la “Noche triste”, Iturbide, López Velarde, etcétera- aminoró los efectos de la angustia producida en mi por los datos y la realidad del AGN.

También por los historiadores Rico Medina y Ruíz Abreu, que hacen frente a la problemática no sólo desde la difusión de la misma, también tratando de contribuir al inicio de una solución. La angustia ante una tarea que parece imposible; tener el material en bruto y no saber qué contiene, qué luces de la historia patria están apagadas por el desconocimiento.

Es importante avanzar en la distancia a recuperar, para salvar al AGN de su propia historia, del avance del tiempo, el olvido y la destrucción. Siendo el presidente de la república y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller apasionados por la historia (ella misma historiadora) y la preservación de la memoria histórica de México, tendrían que idear con urgencia, junto con los responsables institucionales del AGN, mecanismos, procedimientos, acciones para quitarle metros, kilómetros a lo difuso y a la oscuridad de la historia oculta en los salones del Palacio Lecumberri; formar e impulsar un verdadero ejército de profesionistas y estudiantes de la historia, la bibliotecología y archivística para entrar de lleno al rescate de los fondos históricos del AGN desde la “Colonia” al México independiente, de la Revolución hasta hoy. Estamos ante una oportunidad histórica inédita para intentarlo.

Urge develar ese pasado y recuperarlo para el presente; que no se pierda en la oscuridad del tiempo, en las antiguas mazmorras de Lecumberri. Para el presente que es futuro y vida, aunque también como en el Gilgamesh –recuperado de las entrañas de hace 8 mil años-, también sea muerte.

Héctor Palacio en Twitter: @NietzscheAristo