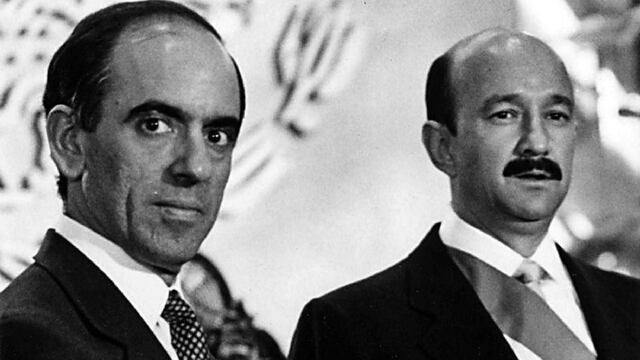

El 23 de marzo pasado se cumplió un aniversario más del asesinato del candidato presidencial del entonces jefe del Estado Carlos Salinas de Gortari, para controlar y ganar la sucesión en el poder del Estado mexicano, fueron distintas fuerzas socio-políticas e ideológicas las que se movilizaron y actuaron en dicha coyuntura, abierta y encubiertamente, para continuar dominando la estructura del poder en México desde la presidencia de la república, teniendo como eje del mismo, un presidencialismo desgastado, muy cuestionado y debilitado, antes y después del nombramiento del candidato oficial para vencer en la contienda política en 1994.

La aparente unidad en torno a Luis Donaldo Colosio fue realmente frágil, quizá, mayoritaria al principio, pero de ninguna manera unánime como parecía suceder en contiendas anteriores, durante lo que constituyó el momento estelar del régimen político del presidencialismo despótico, concentrador y excluyente., corporativo, corrupto y represivo, como lo fue el mexicano durante varias décadas, a pesar de la recuperación efímera de algunos años lograda por Salinas de Gortari.

Ese momento estelar era la consumación del traslado de la jefatura del Estado, del control absoluto del poder ejecutivo desde el presidente en funciones hacia el ungido, bajo la apariencia de una elección democrática, en donde la maquinaria del partido de Estado aparecía como invencible: sumaba la administración pública federal y estatal, los aparatos ideológicos del Estado (incluyendo medios masivos de comunicación y prensa escrita), parte importante de las finanzas públicas, más aportaciones privadas cuantiosas, una estructura corporativa partidista que se movilizaba, el apoyo de las instituciones armadas del Estado y el apoyo igualmente del gobierno en turno de los Estados Unidos. Efectivamente, parecía imbatible, pero había acusado ya un desgaste y desprestigio significativo, pérdida de base social, disputa ideológica, nuevas opciones de agrupamiento político de fuerzas retadoras, etc., que auguraba una contienda más cerrada, aunque sin riesgos fundamentales. No olvidemos que Salinas había perdido la elección presidencial en 1988 frente a Cuauhtémoc Cárdenas, dicho por Miguel de la Madrid en dos entrevistas periodísticas años después.

Algunas consideraciones sustanciosas que hacían la coyuntura de sucesión presidencial particularmente conflictiva fueron: a) el bloque en el poder en torno al presidente Salinas de Gortari, luego de un sexenio de ensayos de liberalismo económico y liberalismo social con concentración del poder y autoritarismo, percibía que dicho sexenio no concluía exitosamente, a sus puertas se abría una crisis severa de final de sexenio, económica, política e ideológica-institucional que abría un espacio de fuerte conflictividad dentro del bloque hegemónico en donde había una disyuntiva fundamental: una continuidad con cambios, o una continuidad sin ajustes centrales para consolidar “el salinismo”.

Las fuerzas del bloque en el poder se amalgamaban en torno a esta disyuntiva. Nadie a su interior cuestionaba a fondo el modelo económico y político-ideológico instaurado por el “grupo compacto”, que incluía la continuidad del acuerdo regional de integración económica con EU (NAFTA), pero la crisis severa, económica y superestructural expresada en la coyuntura sucesoria, ponía a la orden del día un reacomodo sustancial de fuerzas, liderazgos, programas y políticas públicas.

El régimen del presidencialismo despótico, ya no revolucionario, sino ahora, de inspiración en el nuevo liberalismo protagonizado por las universidades y economistas de EUA, constituía una corriente de pensamiento dominante a la que se habían adherido los principales dirigentes del bloque hegemónico dentro del “salinismo”, pero con contrastes importantes. Nada más lejano que la unanimidad, y ello cruzaba la candidatura y la campaña de Luis Donaldo Colosio.

En México había logrado su ascenso disruptivo el crimen transnacional organizado ya con una fuerza considerable: la familia presidencial había sido cuestionada por presuntos nexos de algunos de sus miembros con estas organizaciones criminales, se aportaron nombres y muchos detalles, se había desarrollado la hipótesis de la participación de las estructuras del delito en el asesinato del cardenal Posadas Ocampo de altísimo impacto, aquellas estaban presentes al interior de los cuerpos policiacos del Estado: como en el caso de Rafael Aguilar Guajardo que llegó a ser jefe del Cártel de Juárez y que surgió desde la Policía Judicial Federal, igual que Miguel González Calderoni, o Miguel Ángel Félix Gallardo que emergió desde la policía sinaloense impulsado por Pedro Avilés, y las policías judiciales estatales, en la Dirección Federal de Seguridad el propio director Miguel Nazar Haro es vinculado al crimen organizado en la prensa de aquellos años, involucrado directamente en un contrabando grande de automóviles estadounidenses en la frontera norte.

En suma, todos estos factores implicaban que el crimen trasnacional organizado había penetrado el primer círculo del poder presidencial, las instituciones del Estado, los cuerpos policiales., lo cual se articulaba con una crisis de hegemonía al interior del bloque de poder en el gobierno nacional, una crisis política e ideológica expresada en el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que combatió con el ejército en distintos municipios del estado de Chiapas y movilizó a la opinión pública internacional en su favor, obligando a emitir una Ley de Amnistía, aunado a una campaña en ascenso del líder opositor con amplios consensos sociales y políticos, era la segunda campaña del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas (quien había vencido en las elecciones de 1988 a Carlos Salinas). Todo ello marcaba el límite del régimen político mexicano que había dominado la sociedad y el Estado hasta entonces, prácticamente en forma omnímoda, y con severos problemas macroeconómicos en el modelo de desarrollo de recambio impuesto por el grupo político hegemónico, el cual estaba a punto de colapsar los diversos indicadores macroeconómicos. Y así sucedió.

En tales condiciones, de severa crisis de la estructura y coyuntura, la lucha por la candidatura canalizó los grupos que se amalgamaban ante la situación, aceptaron en primera instancia “la solución Colosio”, pero en el curso de la campaña en que se desarrollan los esfuerzos de pactar la paz con el EZLN que tuvo un líder visible en Manuel Camacho Solís, en tanto el desempeño político de Luis Donaldo profundizó diferencias con la facción salinista del grupo en el poder (sería muy largo detallar este proceso en sus hechos y expresiones), agudizaron la disputa interna por la dirección política e ideológica del proceso de sucesión presidencial.

Un factor fundamental es la eventual solicitud de renuncia a la candidatura presidencial desde el grupo dominante salinista, ante los cada vez mayores contrastes introducidos por Colosio en las plazas públicas, presionado por otra parte desde las facciones de poder, se menciona en tal supuesto entonces a José María Córdoba Montoya, coordinador del gabinete presidencial, segundo a bordo en la estructura de decisiones de altísimo nivel, que veía amenazada la “continuidad sin cambios” del modelo socio económico y político-ideológico implantado por el equipo de tecnócratas educados en los posgrados de las universidades de los EUA -salvo Manuel Camacho-. Estaba actuando y presionando también el grupo que encabezaba el expresidente Luis Echeverría que cuestionaba el nuevo sistema mexicano, postuló frente a Salinas a un candidato, y tenía un grupo político de respaldo en varios exfuncionarios, hombres de los “regímenes de la revolución”, aliados en las estructuras corporativas del partido de Estado, incluso de los organismos armados.

Toda ésta turbulencia, precipitó el diseño de una posible salida: un acuerdo político-programático entre “el excluido” pero protagónico, Manuel Camacho Solís, con base social, y el candidato cada vez más cuestionado Luis Donaldo Colosio: un programa de cambios al modelo salinista que incluía una reforma al poder para debilitar o modificar la estructura del despotismo presidencial, la corrupción, un nuevo régimen político y recomposición de las políticas públicas, en la economía y la política. Esta alianza secreta permitiría fortalecer la candidatura de Colosio frente al grupo hegemónico y las otras facciones, ante las desavenencias con la presidencia de la república, y el supuesto pedido de renuncia que se mencionó.

La solución a este inmenso problema que se extendía a los distintos espacios de lo público, permeados por el faccionalismo político y la penetración del crimen transnacional organizado, en donde el candidato pactó con el más notorio disidente del grupo compacto, obligó a una solución que llevó a acatarla a Carlos Salinas, y en esta “solución extrema” ante la complejidad de la situación llena de riesgos, lo único que no se podía permitir era el cambio de modelo nacional, que era la orientación que tomó el acuerdo Colosio-Camacho (el periodista Carlos Ramírez hace una relatoría pormenorizada del encuentro y la negociación del dicho acuerdo).

En tales condiciones, generales y particulares, introducir la variable del uso del crimen trasnacional en una fórmula de solución que obligara al cambio de la candidatura sin eventual oposición organizada, era una opción factible, traumática pero eficaz y definitiva. No es la primera ni única ocasión en que se usa a las estructuras criminales en la “solución” de un grande y grave problema de disputa por el poder, el propio asesinato del presidente Kennedy es icónico en este sentido.

Investigar por separado “el clima político y los actores centrales” dentro del juego de sus intereses y opciones de continuidad y ruptura, desligado de la amplia penetración lograda por la criminalidad transnacional en el aparato del Estado y en los grupos de poder, su fortalecimiento manifiesto, conduce a un “callejón sin salida”. Lo fundamental es una investigación que integre la posible acción conjunta, la interacción de ambas estructuras de poder, del Estado y criminalidad empoderada.

Volveremos en algún momento sobre este tema, que el propio presidente AMLO situó como “un asunto de Estado”, respecto del cual se sigue debiendo la verdad a la sociedad mexicana. Hasta Trump ha abierto un mayor número de archivos clasificados sobre el asesinato del presidente Kennedy para revelar los entuertos no evidenciados de esta gran conspiración.

La verdad histórica es irrenunciable.