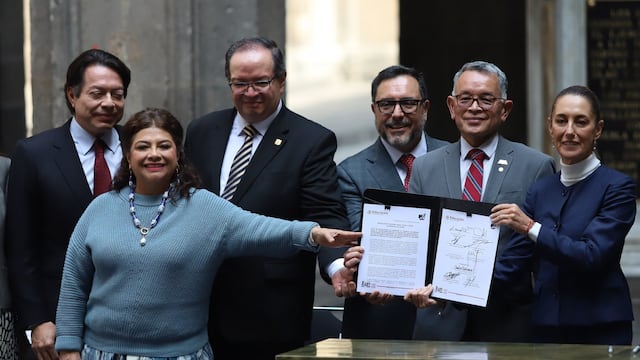

Durante los últimos días se ha conversado y discutido en torno a las acciones que ha realizado el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para atender a las demandas de ingreso, de las y los jóvenes, a la educación media superior (EMS) en una de las zonas más pobladas del país.

Una de estas medidas gubernamentales ha sido poner fin al examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS), a efecto de definir con criterios de equidad los lugares para las y los jóvenes que solicitan su ingreso en la zona metropolitana del Valle de México y en las instituciones escolares de ese nivel educativo ubicadas en ese territorio. “Esto con la intención de que el examen COMIPEMS no deje fuera a quienes no alcancen cierto número de aciertos, por lo que se asegura así la continuidad educativa para estudiantes de secundaria”. (Nota de SDP Noticias, 6 de febrero, 2025).

Al eliminar el examen de la COMIPEMS, se creó el “Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México” (ECOEMS), que será la instancia administradora del ingreso a escuelas de educación media superior en el Valle de México.

El debate bien puede extenderse hacia el ámbito de problematización planteado por la siguiente pregunta: ¿el derecho a la educación media superior es equivalente al derecho a aprender? Ésta es una pregunta que también se ha puesto en movimiento en la educación básica (ver mis textos publicados en 2019 y 2020), pero que conviene abordar a nivel de EMS en su actual condición de educación obligatoria.

Para algunas y algunos colegas, más que asegurar un lugar las y los jóvenes (visión y definición primaria del derecho a la educación), es más importante que se asegure el derecho a la permanencia y al aprendizaje.

Discrepo en parte con esas ideas. Pienso que el “derecho a aprender”, como discurso, es una expresión reduccionista porque corre el riesgo de simplificar un concepto que debiera ser entendido en su sentido más amplio: me refiero al término de “derecho a la educación”, que no significa sólo “asegurar” un lugar.

La pregunta planteada arriba, además, es pertinente y actual por dos razones:

1) Porque nos sugiere otro problema: ¿es suficiente con asegurar un lugar para las y los estudiantes demandantes de espacios en la educación media superior, o es más importante que aprendan lo que marcan el plan y los programas de estudio en términos de resultados?

La visión del “máximo logro de aprendizaje de los educandos” y de la “mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje”, (ideas insertadas en la Constitución desde 2013, ratificadas en 2019 y defendidas por un sector de la academia y empresariado), se traduce solamente “en términos de los aprendizajes escolares” o “de los aprendizajes clave, curricularmente programados”; y ello sólo se podría medir o valorar a través de exámenes o pruebas estandarizadas, sobre todo en las áreas de pensamiento matemático y comprensión de textos, desde un enfoque predominantemente de desarrollo de “competencias”.

2) La segunda razón es porque este tema está presente en el contenido de las leyes reglamentarias del artículo 3o. constitucional, donde se establece justamente el derecho a la educación.

Al respecto, existen diversas referencias, en la literatura especializada, en las que se reportan estudios críticos sobre el concepto de derecho a la educación (DE), así como revisiones más finas en torno a los alcances y criterios de exigibilidad que éste debe fijar para el Estado y para el individuo (o persona), desde diferentes puntos de vista jurídicos, científicos y filosóficos.

Mi posición al respecto es que la noción del “derecho a la educación” corre el riesgo de traducirse de manera incompleta y que para precisarla sería más conveniente hablar del término “derecho a la educación y formación humana integral”.

Desde una cierta perspectiva de la “calidad” de la educación, Latapí señala, por ejemplo, que “…los indicadores –y en ello reside la dificultad de su elaboración– deben por fuerza contener elementos cualitativos que no sólo evalúen la dimensión puramente cognitiva, sino que abarquen también los objetivos trazados en cuanto al desarrollo de la persona y el sentido de la responsabilidad, el respeto y la promoción de la libertad personal y el fomento de los derechos humanos.”… “El derecho a la educación supone la obligación de obtener un resultado. Los objetivos de la educación sólo podrán alcanzarse si, como resultado de esas posibilidades [de educación], verdaderamente se adquieren conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, aptitudes y valores…”. En otra parte de su texto, Latapí señala lo siguiente: “…como el DE no se cumple con la existencia de una escuela y la presencia de un maestro, sino que implica el “derecho a aprender” (es decir, que el Estado realice las acciones que caen bajo su responsabilidad, para que se proporcione una educación de calidad), hay que concluir que las disposiciones legales existentes no garantizan suficientemente, por sí mismas, una calidad razonablemente aceptable del servicio educativo…”. (Ver: Pablo Latapí Sarre (2009) “El Derecho a la Educación: su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa”. Revista Mexicana de Investigación Educativa. (RMIE), vol. 14, no. 40. México).

“La educación, como es tratada en el marco jurídico mexicano, es más el objeto de una prerrogativa del Estado que un derecho del individuo…”, señala Latapí Sarre.

Desde otra perspectiva, Camilla Croso señala que: “Aunque es innegable que aprender resulta fundamental y es una de las condiciones ineludibles para que la educación sea un derecho efectivo, el énfasis sobre las pruebas estandarizadas y la medición de algunos resultados específicos, comenzó a distanciarse del debate, la fundamentación y los propósitos enunciados históricamente por la UNESCO y establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.” (Ver: Camilla Croso (2017) “La lucha por los sentidos del Derecho a la Educación. Más allá de los falsos consensos”, El País. Sao Paulo).

“Dos años después del lanzamiento del documento sectorial del Banco Mundial (2013), tuvo lugar el Encuentro Global sobre la Consulta Temática de Educación en la Agenda de Desarrollo Post 2015, que presentó como planteamiento central la redefinición del eje político asumido por las naciones en el documento del Banco Mundial, Aprendizaje para Todos. ¿Coincidencia? Parecería que no. En este contexto, se redobló el esfuerzo de algunas agencias internacionales, gracias también a la presión de algunos de los países más desarrollados, en que las metas u Objetivos de Desarrollo Sostenible: 2015-2030 (conocido como “ODS 4″), dedicado a la educación, deberían girar alrededor de los resultados mensurables de aprendizaje en lectoescritura y matemática. Las pruebas estandarizadas internacionales ganaron así un relieve central. La argumentación que fundamentaba ese conjunto de planteamientos dialogaba directamente con los principios de la estrategia sectorial del Banco Mundial. Por otra parte, dicho encuentro global puso de relevancia la configuración de un significativo campo de poder constituido por el Banco Mundial, otras organizaciones multilaterales, los gobiernos de algunas poderosas naciones y un reducido número de think tanks conservadores, que se alineaban de manera cada vez más articulada alrededor de una concepción economicista y reduccionista de la educación. Los principios rectores que volvieron a ganar fuerza (o quizás nunca la perdieron) fueron: aprender para actuar competitivamente en el mercado y medir aprendizajes para determinar el grado de ajuste entre el sistema educativo y el desarrollo económico.”… “Vale destacar que, a diferencia de otros momentos en que estos principios también quisieron ser impuestos por algunas agencias internacionales, la definición de la nueva agenda se establecía con reiteradas referencias a la importancia de defender el derecho de todos a una educación de calidad. Una acción que puso de relieve que, además de la recurrente disputa acerca de los significados de la “calidad” educativa, surge ahora un complejo debate acerca de los significados del “derecho a la educación”. ¿Derecho para quién o para quiénes? ¿Diferentes calidades de derecho para diferentes calidades de educación? ¿Diferentes calidades de derecho para diferentes “calidades” de personas o de naciones?” Así concluye su comentario Camilla Croso: “La perspectiva del Banco Mundial pretende consolidar un modelo de desarrollo educativo, económico y social que profundiza las brechas e injusticias generadas por un mundo cada más desigual. Una perspectiva que despolitiza el derecho a la educación y transforma a las pruebas y los resultados de aprendizajes estandarizados en el epítome de la calidad educativa.”

Cierro esta selección de fragmentos en torno al debate actual, vigente, del DE, con una interesante cita textual del doctor Pablo Latapí: “Se hace evidente que el DE es la referencia central para el desarrollo de los sistemas educativos: casi todos los aspectos críticos de este desarrollo (deficiencias en la cobertura de los servicios, desigualdades de oportunidades, deserción, reprobación, deficientes resultados de aprendizaje, fallas del magisterio, gasto insuficiente, etcétera) son manifestaciones del incumplimiento del DE.”.

Me pregunto: ¿esto puede interpretarse como el deslinde que hizo Latapí acerca de este tema, en el sentido de no equiparar el DE con el “derecho a aprender” (DA)? No, al menos, en la relación del todo (el DE) con una de sus partes (el DA).

Queda sobre la mesa la necesidad de profundizar esta discusión pertinente y oportuna del DE tanto para establecer los criterios de exigibilidad y justiciabilidad de este derecho humano fundamental, como para fijar los parámetros de su ejercicio pleno en las sociedades democráticas. Y ponerlo en contraste con la noción de derecho a aprender: por ejemplo, uno de los temas colaterales de este debate es el de la supremacía del concepto de “aprendizaje” sobre el de “enseñanza”.

Por el momento, es importante que, en el camino de los debates por venir, se reconozcan los riesgos conceptuales y sociales del pragmatismo y el reduccionismo, hoy en día hegemónicos o dominantes, en torno a los términos del derecho a la educación y el derecho a aprender.

X: @jcma23 | Correo: jcmqro3@yahoo.com