Las fotografías de Luis Castillo en el periódico “La Jornada” del 20 de junio, que muestran a Claudio X. González Laporte haciendo antesala para ser recibido por Claudia Sheinbaum han motivado la celebración para muchos simpatizantes de la Cuarta Transformación (4T). La larga e infructuosa espera del empresario que ronda en la tercera edad adquirió una doble dimensión ideológica: 1) la efectiva separación del poder económico del poder político; y 2) el no sometimiento del Estado mexicano al poder de la oligarquía económica del país, que se presumía antes como omnímodo.

Es difícil precisar lo que quería decirle el empresario a Claudia Sheinbaum, es posible que sólo hubiera querido mostrar su buena disposición de abonar al desarrollo del país, a partir de la función que le corresponde hacer dentro del engranaje social, que es la de invertir; y tal vez, también aclarar que él no era responsable de las decisiones de su hijo. No estoy del todo seguro, pero me parece que nunca lo apoyó abiertamente; tal vez, cuestionaba la existencia de diferentes lastres: el desprestigio de los partidos coaligados; la falta de preparación y la incontinencia verbal de Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial; así como la inexistencia de un proyecto sin ofertas reales: acudir a la percepción del miedo o infundirlo para tener mayoría de votos sólo es extravío político. Las mejoras reales se oponen al temor, a las diatribas y a conceptos loables pero intangibles: la libertad –como lo afirman los teóricos del bienestar– primero se siente en los bolsillos.

Separar no significa suprimir. A partir de la dialéctica, hay quien concibe como entes encontrados, que se devoran entre sí, al Estado y al mercado. Ambos entes han subsistido a lo largo de los siglos del capitalismo y su simbiosis ha generado sociedades prósperas, capaces incluso de renovarse en periodos de profundas crisis, Roosevelt y Keynes así lo demostraron. No actuar en contra del mercado ha sido una de las actitudes más sensatas del presidente López Obrador; no ir en contra del Estado también ha sido una actitud sensata de empresarios poderosos como Carlos Slim.

Es difícil concebir cuál es la función de un empresario, podríamos quedarnos con la idea de que es un egoísta que asume decisiones racionales a partir de la búsqueda de un mayor lucro; o concebirlo como el que asume el riesgo de invertir en medio de la incertidumbre, siendo sus ganancias un simple premio; o como el que coordina a los factores de la producción: tierra, trabajo y capital, para impulsar la generación de valor agregado; o como alguien que es capaz de desarrollar ideas o proyectos para satisfacer los deseos y necesidades de millones de personas, a los que llamamos consumidores; o, siguiendo el pensamiento clásico radical, como el que explota a los obreros para generar una plusvalía.

Cualquiera que sea la definición, el empresario sabe que el Estado juega un papel relevante para expandir lo que más le interesa: el mercado; y que -con independencia del plano super estructural- no puede dejar de intervenir en la vida social y económica de un país, existiendo una interrelación entre estos ámbitos: mejoras sociales e inducciones favorables al salario significan un mayor consumo; asimismo, la inversión pública en infraestructura y en conectividad implica ampliar nichos de negocios y oportunidades, al impulsar el desarrollo de mercados regionales y la interrelación comercial con el mundo.

La visión de Carlos Slim es digna de tomarse en cuenta: concibe que México podría crecer más si el porcentaje de la inversión subiera a 30% del Producto Interno Bruto (PIB). Se concibe que para llegar a este porcentaje se requeriría de una especie de sinergia, en donde tendrían que participar tres actores: el gobierno federal, con una inversión pública de 5% sobre el PIB; los inversionistas extranjeros -atraídos por el esquema del nearshoring- con otro 5%; y los empresarios del país con el restante 20%.

Esto significaría que la inversión total debería ascender a 7.6 billones de pesos, si se toma en cuenta el PIB del primer trimestre de 2024 a precios de 2018 (INEGI). El gasto en inversión del Estado y del capital foráneo, para cada uno, sería de 1.3 billones de pesos; en tanto que la inversión de los empresarios nacionales sería de alrededor de 5 billones de pesos. Parecen, de entrada, metas alcanzables.

Pueden existir factores institucionales o políticos que incidan en el nivel de crecimiento económico, pero es indudable que la formación bruta de capital fijo (el concepto de inversión más significativo que se aprecian en las cuentas nacionales) es el factor determinante en la expansión económica de un país. Como un componente de la demanda agregada amplía en el corto plazo la producción; sin embargo, su efecto trascendente está dado por el producto potencial; es decir, por los efectos convergentes que llevan a la modernización de la infraestructura y de la planta productiva (sobre todo, cuando se adquiere o se incorpora tecnología de punta), que eleva la productividad y la competitividad en los diferentes contextos y que hace factible una tasa de expansión a largo plazo.

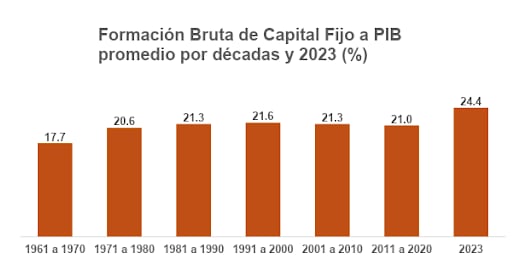

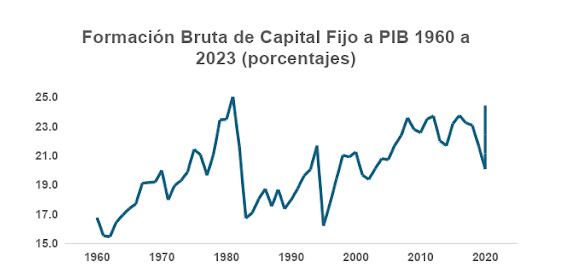

Sin embargo, aunque resulte paradójico, el simple incremento de la formación bruta de capital fijo (FBCF) con respecto al PIB no basta, al menos las estadísticas económicas de México así lo demuestran. Contra lo que se pudiera pensar no es en el periodo de mayor crecimiento económico del país, en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, durante el periodo del desarrollo estabilizador, en donde se observa el mayor ratio FBCF a PIB, más bien, se aprecia lo contrario. Es más, diría que el mayor cociente en cuestión, al menos a simple vista, se da justo en los periodos de lento crecimiento:

Lo que sí es posible apreciar es que, en los periodos de crisis profundas, como el de los años 1981 a 1983 o el de 1995 o el de 2020, hay caídas significativas en el ratio FBCF a PIB:

Esta columna no pretende explicar el proceso inversor por décadas, sólo da para establecer algunas hipótesis o premisas básicas, que son importantes atender al momento de definir políticas públicas:

1.- Se debe identificar la relación entre la inversión pública y privada; cada cual debe hacer lo que le corresponda en un marco de complementariedad, sin entrar en un marco de competencia que atrofie los recursos escasos, haciendo, por ejemplo, al dinero más caro.

2.- Si bien existe un efecto de aceleración o multiplicador del gasto y la inversión pública, este se puede tornar adverso si esa expansión se financia básicamente con deuda (efecto crowding - out); es decir, hacia adelante se requiere de una política fiscal que privilegie el crecimiento de los recursos propios.

3.- No es posible suplir al mercado interno como el motor natural de toda economía; así como desplazar la oferta interna por la externa, sin pensar en el natural encadenamiento hacia atrás y hacia adelante de las actividades productivas, particularmente, de la industria manufacturera. Se puede invertir más, pero si existe una disfuncionalidad en el mercado que no amplíe el consumo, que es el gran componente de la demanda agregada, se tendrá como resultado una ralentización económica.

4.- El Estado no puede ser un simple espectador porque que parte de su esencia en la vida económica es su capacidad de crear la infraestructura y la conectividad que se requiere en los diferentes entornos regionales para impulsar la inversión privada. El potencial productivo y las ventajas comerciales de México son amplios y se requiere de proseguir con políticas inductivas que generen más crecimiento con prosperidad social.

Toda sinergia es una acción convergente, en donde cada uno tiene que cumplir con la parte que le corresponde. El propio presidente López Obrador reprobó el sentido efectista de las fotografías publicadas en “La Jornada” en torno a Claudio X González Laporte, que hacen ver a una Claudia Sheinbaum revanchista; en lugar de lo que creemos efectivamente es: una mujer receptiva que en aras de un proyecto ambicioso para el país tenderá más a la conciliación que a la polarización y a respetar lo que cada uno puede aportar para tener un país más próspero y justo, haciendo a un lado rencillas y agravios, incluso, personales. Finalmente, lo que está en duda no es la capacidad empresarial de un hombre avezado, sino la inoperancia política de un hijo, cuya testarudez parece que se va a perpetuar en los siguientes años.