I. Medición del tiempo

“El tiempo nació a la vez que el cielo”, nos dice Platón, citado por Josep María Esquirol en El respirar de los días (2009; cita al parecer proveniente del diálogo platónico Timeo; curiosa semejanza de este nombre con la palabra sajona “time” –del latín tempus/temporis, para designar el tiempo). El filósofo griego se refiere, naturalmente, a la observación de los astros. Sol, luna, estrellas y sus movimientos respectivos en la bóveda celeste.

En la antigüedad (y todavía hoy en la siembra de muchos pueblos; luna nueva, luna menguante), la medición del tiempo la dominaban los ciclos lunares –muy aproximados a los menstruales-, pero como estos no ajustaban al año solar, terminó por imponerse el sol a la luna, podríamos decir. Y es que “la experiencia del tiempo está intrínsecamente vinculada a la del movimiento y, muy en particular, al movimiento en el que hay algún tipo de repetición. Percibimos los ritmos del tiempo”, señala Esquirol en su obra.

Entre esos ritmos, el más importante es el trascurso del día y la noche; el paso de los días. El segundo ritmo más importante es el ciclo anual y las cuatro estaciones que en ciertas zonas geográficas “ofrecen a los humanos… las más plásticas imágenes de lo cíclico”.

Es lamentable que estas mediciones del tiempo que provienen de la experiencia y la observación ancestral del ser estén hoy ideologizadas y referenciadas a la cultura de los monoteísmos de raíz judía; sobre todo el cristianismo. Condición que obedece a la imposición del poder (romano en este caso) sobre la experiencia humana. Esto, a pesar de no existir ninguna evidencia histórica de la existencia de un tal Jesús Cristo, como ha señalado, entre otros, Alfred Weber (Historia de la cultura). Pero todo se halla cristianizado, todo se cristianiza. En los tiempos, las celebraciones, aunque sólo sean ya una experiencia de cartón. El cristianismo (y con él los tres monoteísmos) se impone en la experiencia al menos medible del ser. Es de dudarse, entonces, que la propuesta de Michel Onfray sobre una era post-cristiana prospere (Tratado de ateología) en una sociedad que nace pre-formateada, a no ser después de una hipotética destrucción de la vida como se vive ahora.

II. Ateo, gracias a dios

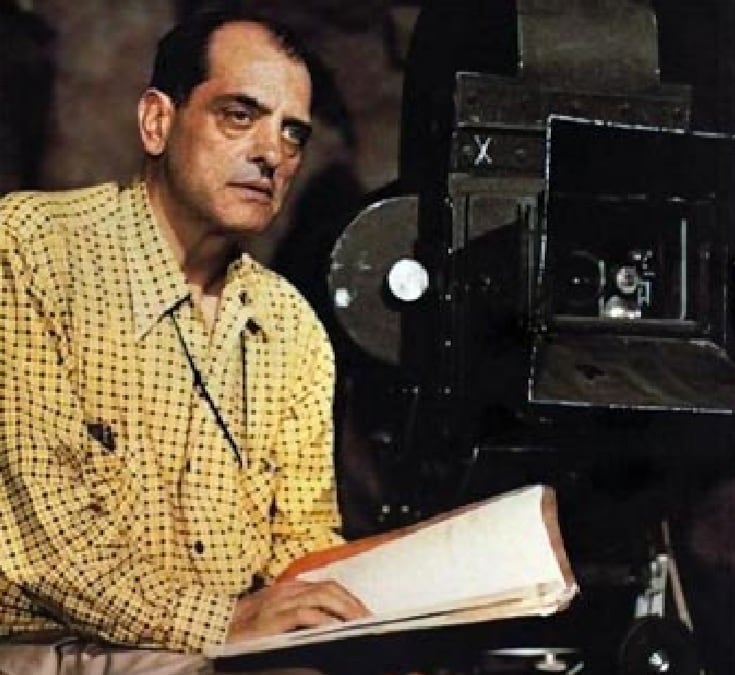

La digresión introductoria ubica la experiencia del ser y su relación con el tiempo y el monoteísmo, sobre todo, cristiano. Luis Buñuel, entre las perspectivas de un mundo finito, medible, y otro infinito, se asume como hijo del azar, del encuentro fortuito entre un ovario y ése espermatozoide del que se nace. El azar es la negación de dios. Y si el azar no existiera, sería necesario creer en un dios, “la existencia activa de un gran relojero, de un supremo organizador”, afirma en Mi último suspiro, las memorias que hemos venido revisando en dos columnas anteriores. En ellas escribe un capítulo revelador: “Ateo gracias a Dios”.

Se ha especulado que, más que ateo, Buñuel era anticlerical, anticatólico, acaso por tener una formación religiosa, tal como se percibe en varias de sus películas. Tras leer este capítulo y a pesar de asumirse como ateo (lo hace más adelante en otras tres ocasiones) se acerca más bien al agnosticismo, pues describe su decisión vital entre creer o no creer en dios, como un misterio que viene resultando la misma cosa y prefiere rehuir a una determinación.

“La consecuencia que de ello extraigo, para mi propio uso, es muy sencilla: creer y no creer son la misma cosa. Si se me demostrara ahora mismo la luminosa existencia de Dios, ello no cambiaría estrictamente nada en mi comportamiento. Yo no puedo creer que Dios me vigila sin cesar, que se ocupa de mi salud, de mis deseos, de mis errores. No puedo creer, y en cualquier caso no acepto, que pueda castigarme para toda la eternidad. ¿Qué soy yo para él? Nada, una sombra de barro. Mi paso es tan rápido que no deja ninguna huella. Soy un pobre mortal, no cuento ni en el espacio ni en el tiempo. Dios no se ocupa de nosotros. Si existe, es como si no existiese. Razonamiento que antaño resumí en esta fórmula: «Soy ateo, gracias a Dios.» Fórmula que sólo en apariencia es contradictoria. Junto al azar, su hermano el misterio. El ateísmo —por lo menos el mío— conduce necesariamente a aceptar lo inexplicable. Todo nuestro Universo es misterio

“¿Y la Ciencia? ¿No intenta, por otros caminos, reducir el misterio que nos rodea? Quizá. Pero la Ciencia no me interesa. Me parece presuntuosa, analítica y superficial. Ignora el sueño, el azar, la risa, el sentimiento y la contradicción, cosas todas que me son preciosas. Un personaje de La Vía Láctea decía: «Mi odio a la Ciencia y mi desprecio a la tecnología me acabarán conduciendo a esta absurda creencia en Dios.» No hay tal. En lo que a mí concierne, es incluso totalmente imposible. Yo he elegido mi lugar, está en el misterio. Sólo me queda respetarlo… Si fuéramos capaces de devolver nuestro destino al azar y aceptar sin desmayo el misterio de nuestra vida, podría hallarse próxima una cierta dicha, bastante semejante a la inocencia”.

Simplistamente, hay una burla usual contra los autollamados ateos: “es ateo gracias a Dios”. Y sin duda así es en muchos casos, que frente a la adversidad, la angustia y el miedo el asumido como a ateo se ve orillado a implorar a dios. En el caso de Buñuel esa frase es de una contradicción e ironía irreprochable: es ateo gracias a dios porque, de existir este, no le permitiría descreer de él.

III. Buñuel y su cine mexicano; continuación

En septiembre pasado publiqué comentarios acerca de las primeras siete películas mexicanas de Luis Buñuel. En orden cronológico, de Gran Casino a Subida al cielo. Tomando en consideración que sus filmes han sido analizados de manera abundante por expertos y especialistas, lo interesante para este espacio es conocer lo que el cineasta ha dicho en sus memorias sobre ese cine tan valioso. Reiterando una cita del director, “lo que he retenido lo que me ha llamado la atención…, recuerdos que quizás ayuden a conocer a México de un modo bastante diferente, desde el lado del cine”.

Continuamos con tres de los filmes más gustados y que son una gratísima experiencia para revisitar cuando tiene, hablando del tiempo, tiempo.

8. Él (1953).

Rodada en 1952 después de Robinsón Crusoe, Él es una de mis películas preferidas. A decir verdad, no tiene nada de mexicana. La acción podría desarrollarse en cualquier parte, pues se trata del retrato de un paranoico. Los paranoicos son como los poetas. Nacen así. Además, interpretan siempre la realidad en el sentido de su obsesión, a la cual se adapta todo. Supongamos, por ejemplo, que la mujer de un paranoico toca una melodía al piano. Su marido se persuade al instante de que se trata de una señal intercambiada con su amante, escondido en la calle. Y todo así.

Él contenía un cierto número de detalles verdaderos, tomados de la observación cotidiana, y también una buena parte de invención. Al principio, por ejemplo, en la escena del mandatum, del lavatorio de pies en la iglesia, el paranoico descubre inmediatamente a su víctima, como un halcón que ve a una alondra. Me pregunto si esta intuición descansará sobre alguna realidad.

La película fue presentada en el festival de Cannes en el curso de una sesión organizada —me pregunto por qué— en honor de los ex combatientes y mutilados de guerra, que protestaron vivamente. En general, la película fue mal recibida. Con algunas excepciones, la prensa se mostró hostil, Jean Cocteau, que antaño me había dedicado algunas páginas en Opium, declaró incluso que con Él yo me había «suicidado». Cierto que más tarde cambió de opinión.

Me fue ofrecido un consuelo en París por Jacques Lacan, que vio la película en el transcurso de una proyección organizada por 52 psiquiatras en la Cinemateca. Me habló largamente de la película, en la que reconocía el acento de la verdad, y la presentó a sus alumnos en varias ocasiones.

En México, un desastre. El primer día, Óscar Dancigers salió de la sala absolutamente consternado, diciéndome: «¡Se ríen!». Entré en el cine, vi la escena en que —lejano recuerdo de las casetas de baños de San Sebastián— el hombre hunde una larga aguja en el agujero de una cerradura para saltarle el ojo al observador desconocido que imagina tras la puerta, y, en efecto, la gene reía a carcajadas. Fue preciso todo el prestigio de Arturo de Córdoba, que hacía el papel principal, para que la película permaneciese dos o tres semanas en cartel.

Tráiler de Él; con Arturo de Córdova y Delia Garcés:

9. El bruto (1954).

Cuando yo rodaba El bruto, en 1954, Pedro Armendáriz, que disparaba de vez en cuando su revólver en el interior del estudio, se negaba enérgicamente a llevar camisas de manga corta, las cuales, decía, están hechas para los pederastas.

Yo le veía aterrorizado ante la idea de que pudiera tomársele por un pederasta. En esta película, mientras es perseguido por unos degolladores de matadero, encuentra a una joven huérfana, le pone la mano en la boca para impedirle gritar y, luego, cuando los perseguidores se alejan, como tiene un cuchillo clavado en la espalda, tiene que decirle:

—Arráncame eso que llevo ahí detrás.

Durante los ensayos, le oí de pronto enfurecerse y gritar: «¡Yo no digo ‘detrás’!». Temía que el solo uso de la palabra «detrás» fuese fatal para su reputación. Palabra que yo suprimí sin ningún problema.

Tráiler de El bruto (rodada en 1952, Buñuel la ubica en 1954 y el registro de Wikipedia la coloca en 1953); con Pedro Armendáriz, Katy Jurado, Rosa Arenas y Andrés Soler.

10. La ilusión viaja en tranvía (1954).

De esta película, Buñuel apenas la menciona por su nombre, no hace ningún comentario. Pero no es necesario comentar el disfrute que provoca ver en esta película a Lilia Prado como protagonista.

Héctor Palacio en X: @NietzscheAristo